En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 5 de junio, es importante recordar que para las culturas prehispánicas de México, el medio ambiente era visto como un entorno sagrado y vital para la vida, con la tierra, el agua, el fuego y el viento como elementos clave. Tenían una relación armónica con la naturaleza, la observaban y la aprovechaban para obtener beneficios, pero también la respetaban y la protegían, integrando la naturaleza en sus creencias religiosas y prácticas cotidianas.

Muchas culturas prehispánicas tenían deidades asociadas a elementos naturales como la lluvia (Tláloc, Chaac, Pitao Cocijo), el viento (Ehécatl), la tierra (Tezcatlipoca) y la fertilidad (Coyolxúhui). Se realizaban rituales y ceremonias para honrar a estas deidades, buscando su favor para obtener cosechas abundantes, lluvias y salud.

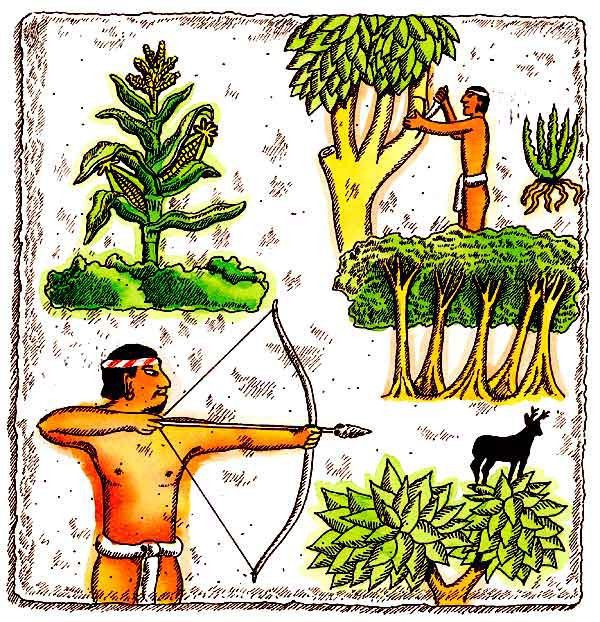

Los pueblos prehispánicos tenían un conocimiento profundo de la naturaleza y la utilizaban de manera sostenible, domesticando plantas y animales, y adaptándose a las condiciones climáticas.

La agricultura era fundamental para la supervivencia, y los pueblos prehispánicos desarrollaron técnicas de cultivo como las chinampas (islas artificiales) para aprovechar los recursos de los lagos. Se utilizaban plantas medicinales, animales para la alimentación y otros recursos naturales para la construcción y la creación de herramientas.

Los pueblos indígenas tenían un conocimiento ancestral sobre la biodiversidad, las plantas, los animales, el agua y el clima, que se transmitía de generación en generación. Actualmente, los pueblos indígenas enfrentan la amenaza de la pérdida de sus territorios y de la biodiversidad debido a la expansión de monocultivos y la contaminación.

Se han identificado cambios climáticos en el pasado, y se reconocen los impactos del cambio climático en la actualidad, como sequías y otros eventos extremos.

En este sentido para los antiguos mexicanos, el medio ambiente era una fuente de vida, alimento y protección, y era tratado con respeto y cuidado, a través de prácticas rituales, conocimientos tradicionales y una relación armónica con la naturaleza.

El aprecio por la flora y la fauna, por los seres que habitan el agua, la tierra o el mar, es un signo cultural distintivo que ha estado presente en México desde las culturas prehispánicas. Deidades como Coatlicue, Tláloc, Quetzlcoatl, Huitzilopochtli y muchas otras, nos hablan del enorme valor que dieron los antiguos mexicanos a la tierra, al agua, a la flora y la fauna, en sus creencias y prácticas cotidianas. Con el fin de procurar una relación armónica con su entorno y con el universo, pero también de obtener beneficios de la naturaleza, culturas como los Olmecas, los mayas o los aztecas procuraron comprender, aprovechar y proteger aquellos ecosistemas en los que se asentaron.

Al momento de la llegada de los colonizadores españoles a tierras mexicanas, ciertamente existían significativos impactos en el entorno natural ocasionado por las actividades cotidianas de los pueblos indígenas; sin embargo, la historia también registra considerables esfuerzos por parte de las culturas mesoamericanas encaminados a la conservación de recursos naturales como los bosques, el agua o la fauna silvestre.

Las crónicas de Bernal Díaz del Castillo en “La historia verdadera de la Conquista de la Nueva España” –publicada en 1632-, detallan a lo largo de 214 capítulos la exuberante y rica diversidad biológica prevaleciente en el territorio mexicano, así como el uso que los pobladores nativos hacían de ésta.

La conquista española del territorio mexicano sí trajo consigo alteraciones ambientales de gran magnitud. Los colonizadores europeos no tenían vínculos espirituales con la flora y la fauna mexicana, además de que no siempre eran cuidadosos con el uso de la tierra y sus productos. Es sabido que en los tiempos en que Cristóbal Colón viajaba al Nuevo Mundo, la corona española enfrentaba problemas económicos por la deforestación, sobreexplotación y consecuente escasez de la madera en algunas regiones de la península ibérica. Conocedora de la importancia estratégica de los recursos forestales, España estableció regulaciones –en su Ley de Indias- para moderar la extracción de madera y fomentar un buen aprovechamiento de los bosques en sus colonias. Sin embargo, la introducción de ganado de pastoreo y el uso de criterios distintos a los indígenas para realizar la agricultura, llevó necesariamente al desequilibrio y a la afectación de importantes ecosistemas en la Nueva España.

En el siglo XVII, por ejemplo, se señalaba a la deforestación y a la erosión de las tierras altas del Valle de México, como la causa directa de las frecuentes inundaciones en la ciudad. Con menos árboles en las montañas circundantes el suelo era arrastrado por las lluvias, azolvando el lecho de los lagos y desbordando los ríos. La Conquista y la eventual colonización del territorio mexicano traerían serios impactos en el medio ambiente. Principalmente, los bosques fueron mermados por la intensa extracción de madera para las actividades mineras y para la construcción y para satisfacer la creciente demanda de energía.

Ahora bien, en la época de la independencia, al finalizar el siglo XVIII, y debido a las actividades mineras, ganaderas y agrícolas, existía una enorme devastación forestal en todo el territorio mexicano. En el caso de la minería, entre los años 1740 y 1803 la producción de oro y plata se triplicó, lo que demandó considerables cantidades de madera para las actividades extractivas y de fundición. Por aquellos días, la Nueva España producía más de dos millones y medio de marcos de plata y una de sus principales minas, La Valenciana, en Guanajuato, fue considerada la más importante del mundo.

Una de las demandas fundamentales de la Revolución Mexicana fue el reparto agrario, que prometía recuperar de manos de los grandes hacendados las tierras expropiadas a las comunidades rurales a lo largo de las más de tres décadas de régimen porfirista. El Plan de San Luís, proclamado por Francisco I. Madero, hizo de esta promesa el principal detonador del levantamiento campesino en 1910.

La historia de los esfuerzos realizados para la conservación de la riqueza natural y de la protección ecológica en México, necesariamente debe dedicar un capítulo a un personaje excepcional: el ingeniero jalisciense Miguel Ángel de Quevedo (conocido también como el “apóstol del árbol”), nacido en Guadalajara en el año de 1859.

Ciertamente influenciado por sus años de juventud en los Pirineos, Quevedo fue un enamorado de los árboles y de las montañas. Sus estudios de ingeniería hidráulica en Francia le dieron claridad sobre el estrecho vínculo entre los bosques y el ciclo del agua, lo que le llevó a trabajar por la conservación de los recursos naturales en México a lo largo del Porfiriato y durante un importante período de la época post-revolucionaria.

Uno de los primeros proyectos en los que participó Miguel Ángel de Quevedo, fue en la construcción de las grandes obras de desagüe del Valle de México: el Gran Canal y un túnel que sacaría el agua de los lagos que rodeaban a la ciudad (ambos proyectos terminados en el año 1900). Desde entonces, el joven ingeniero hidráulico señalaba como una importante causa de las frecuentes inundaciones de la Ciudad de México, a la descontrolada deforestación de las montañas circundantes del valle. Citando las observaciones hechas durante el siglo XIX por Humboldt, por José Antonio Alzate y Ramírez y por Juan de Torquemada, Miguel Ángel de Quevedo sostenía que no sólo era necesario conservar los bosques, sino también procurar no desecar por completo los lagos

Información: Heidy Wagner Laclette